车间里,工人们弯腰搬运沉重工件的场景正被新一代协作机器人取代,它们安静灵活地在设备间移动,精准完成每一次上料与下料——如今,这已不是大型企业的专属。

长三角一家汽车零部件工厂的车间主任最近终于松了口气。困扰他多年的“用工荒”问题,在引入两台配备3D视觉的协作机器人后得到解决。这些“新员工”不知疲倦地在油污环境中精准完成机床上下料,效率提升20%以上,投资回收周期仅10个月。

中小企业上下料环节的普遍困境

在制造业现场,原材料、半成品和成品的搬运与上下料是生产流程中最基础却最耗费人力的环节。尤其对中小企业而言,这一环节正面临多重挑战:

招工难与成本攀升:二线城市的工厂环境常存在油污、噪音和异味,年轻劳动力流失严重,春节等假期常出现“用工荒”,人工成本年均增幅超10%。

安全隐患:人工与重型设备近距离交互带来安全风险,传统工业机器人又因需安全围栏导致空间利用率低。

效率瓶颈:人工操作受疲劳影响大,精密部件放置精度不足导致设备停机调整,整体设备效率(OEE)常低于70%。

柔性不足:小批量、多批次生产成为常态,传统自动化难以适应频繁换线的需求。

协作机器人+3D视觉:上下料难题的最优解

新一代协作机器人集成3D视觉技术,为中小企业提供了高性价比的上下料自动化方案。该解决方案具备四大核心优势:

1. 部署灵活,空间利用率高

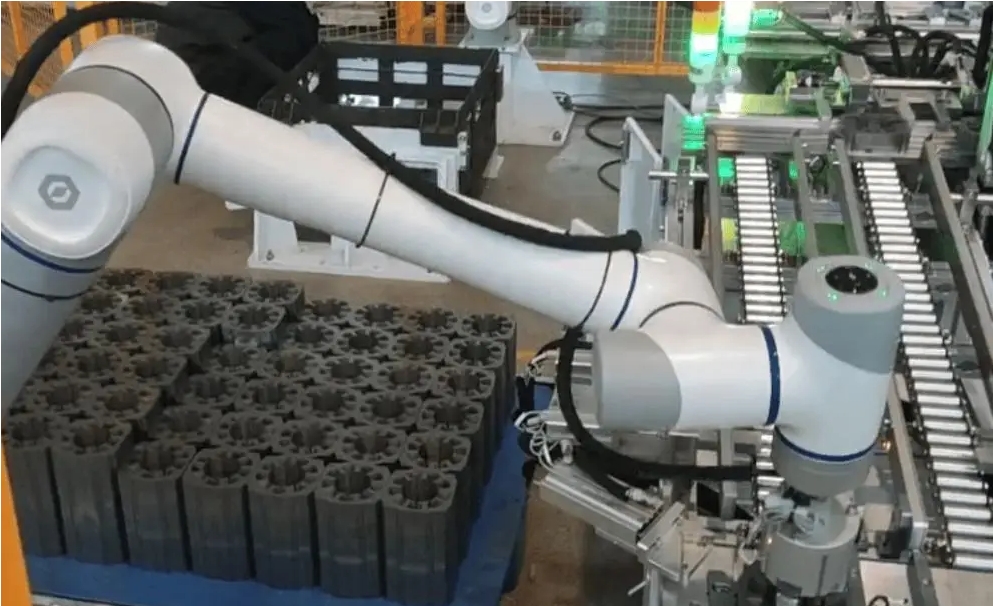

协作机器人重量轻、体积小,无需安全围栏即可在现有车间布局中直接部署。一台工作半径1.3米的协作机器人可轻松服务2-3台加工设备,在狭窄空间内灵活作业。

2. 人机协作,安全保障

内置15项可调安全功能,当人员靠近时自动降速或停止。碰撞检测灵敏度达±5N,操作员可随时进入工作区域进行调试或应急处理。

3. 投资回报快,成本可控

典型配置(协作机器人本体+3D相机+末端执行器)投入约传统工业机器人系统的60%,多数应用场景投资回收期在8-15个月之间。

4. 操作简易,快速上手

图形化编程界面支持拖拽式操作,普通技术人员经3-5天培训即可掌握基本编程与维护,彻底摆脱对专业机器人工程师的依赖。

实践案例:协作机器人如何重塑生产现场

案例一:汽车零部件加工蜕变

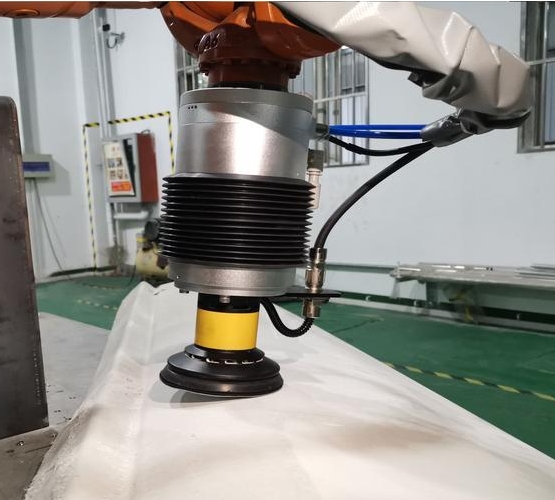

华东某汽车零件厂面临20台CNC机床的上下料难题。车间油污重、噪音大,常年缺员3-5人。部署12kg负载协作机器人后,单台设备可服务2台CNC:末端夹具精准抓取料棒,配合3D视觉进行位置补偿,放置精度达±0.03mm。日产量提升20%,人力减少70%,投资回收仅10个月。

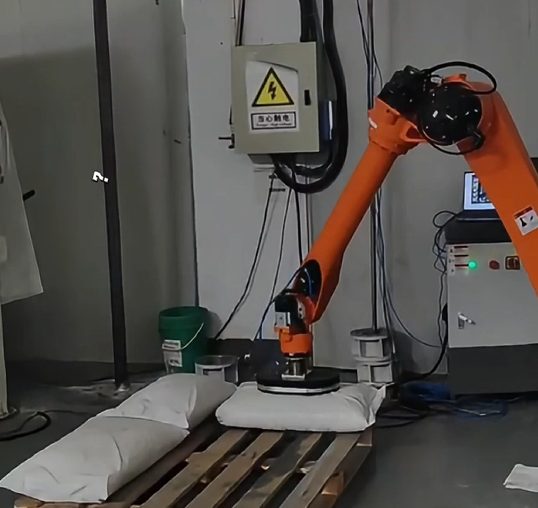

案例二:型材测试站无人化改造

某铝型材企业需对每批次产品进行物理性能测试,原需专人操作3台扩孔机并手工记录数据。引入1台协作机器人+视觉系统后,机器人自动完成上下料、启动设备、拍照留存测试结果全过程。方案实施后实现三班连续生产,产能翻倍,完全规避人机交互安全隐患。

案例三:柔性物料搬运系统

某精密部件厂6台CNC分散布置,传统AGV因地面油污易打滑。创新采用 “移动协作机器人”——自主导航移动平台搭载协作机械臂,实现物料跨工位转运与精准上料。路径规划系统动态优化任务分配,转换时间从40分钟降至20分钟,设备利用率提升30% 。

3D视觉:赋予协作机器人“慧眼”

协作机器人的高效运行离不开精准的视觉引导。新一代3D视觉系统为上下料场景提供关键技术支撑:

复杂环境适应:克服车间光照变化、金属反光、油污干扰,点云成像精度达0.1mm8。

无序抓取能力:基于深度学习的位姿估计算法,可处理随意堆放的工件,抓取成功率超99.5%。

快速换型支持:当产品切换时,视觉系统自动识别新工件并调用对应程序,换线时间缩短至15分钟内。

数据追溯管理:集成视觉检测功能,在上料同时完成关键尺寸测量,生成质量数据报表。

某电子企业采用配备3D相机的协作机器人进行PCB板上下料,相机通过特征匹配精准定位板卡位置,机器人重复定位精度达±0.01mm,彻底消除人工操作导致的连接器针脚弯折问题。

技术趋势:智能化升级加速演进

当前协作机器人上下料系统正经历三大技术变革:

软硬件解耦:工业视觉OS平台集成数百种算法,通过低代码平台快速开发应用,部署周期缩短60%。

移动复合机器人:自主导航移动平台与协作机械臂结合,实现跨工位物料转运与上下料一体化。

云边协同:云端进行模型训练与优化,边缘端执行实时检测,系统持续自我进化。

您的智能化升级路径

对中小企业而言,实施协作机器人上下料方案需遵循“渐进式自动化”原则:

1.单点突破:选择重复性高、劳动强度大的工位启动,如冲压、CNC、测试设备上下料。

2.模块化部署:采用机器人本体+视觉套件+执行模块的标准化配置,2-3天完成安装调试。

3.分阶段扩展:成功验证后复制到相似工位,逐步构建车间级物料自动化流。

配备3D视觉的协作机器人系统正成为中小企业智能制造的“入门首选”。它们以最小改造代价实现最大生产效益,在人力短缺与成本压力双重挑战下,为企业提供了一条切实可行的升级路径。

江苏某机加工厂老板在引入协作机器人后感慨:“以前春节前后要丢30%订单,现在三台机器人扛起整个夜班生产。”当您的竞争对手还在为招工发愁时,配备“智慧之眼”的协作机器人已悄然成为车间里的生产力倍增器——它们不请病假、不惧油污、不计较加班费,只待您开启智能制造的下一篇章。