协作机器人砂芯打磨的技术难点主要有以下方面:

砂芯定位与识别:由于原材料批次差异、前序加工工序等原因,砂芯的外形尺寸可能存在偏差,导致来料一致性难以保证,这使得砂芯的精准定位和识别极具挑战。例如,不同批次的砂芯在形状、大小上可能有细微差别,机器人需要准确识别并确定其位置,才能进行有效的打磨。

打磨轨迹规划:砂芯的形状复杂多变,可能存在平面、边缘、大曲率以及复杂曲面等情况。为实现良好的打磨效果,需要精确规划打磨轨迹,以确保机器人携带打磨工具能准确地按照要求进行打磨,满足不同部位的打磨需求,这对轨迹规划的算法和技术提出了较高要求。

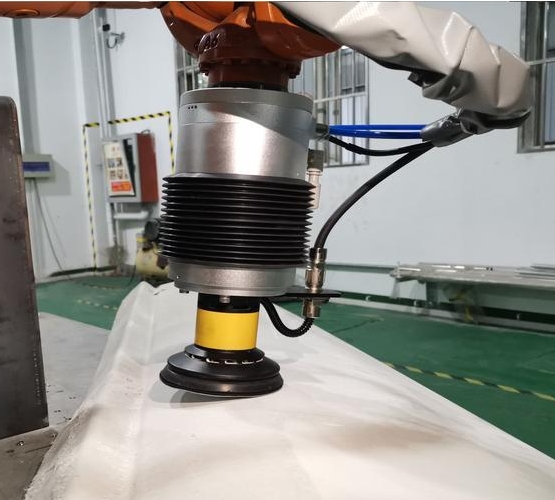

力控精度要求高:打磨过程中需要控制好打磨工具与砂芯表面的接触力。力太小可能无法有效打磨,力太大则可能损坏砂芯或影响其尺寸精度。例如,对于一些薄壁类的砂芯结构,过大的接触力可能导致砂芯变形。因此,协作机器人要具备高精度的力控能力,实时反馈、调整并精确保证恒力打磨,使打磨工具在设定的接触力范围内紧密贴合产品表面,有效化解工件打磨不均、打磨过度等问题,提升产品的一致性。

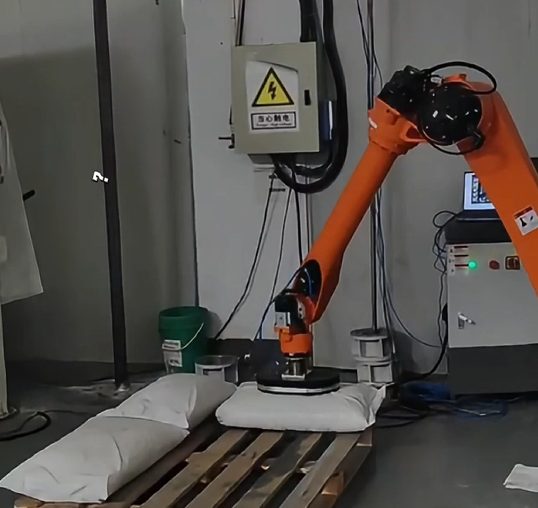

应对砂芯多样性:在实际生产中,砂芯的种类往往较多,不同砂芯的形状、尺寸、材质以及打磨要求都可能不同。这就要求协作机器人系统能够快速适应不同砂芯的打磨需求,实现灵活的换产换线。比如,从一种形状复杂的砂芯切换到另一种结构简单但材质特殊的砂芯打磨时,机器人系统要能迅速调整相关参数和程序。

机器人性能要求:

刚性与稳定性:打磨过程中机器人各关节承受的力矩较大,且长期处于这种工作状态下,需要保证机器人具备足够的刚性和稳定性,以确保打磨动作的精准执行,减少因机械变形等问题导致的打磨误差。

防护能力:打磨过程中会产生大量的粉尘和碎屑,这些物质可能会进入机器人的关节、控制系统等部位,影响机器人的正常运行和使用寿命。因此,机器人需要具备良好的防护能力,如高防护等级(如 IP67 等),以抵御粉尘等的侵害。

编程与调试复杂:砂芯打磨的编程点位众多,且由于砂芯形状和打磨要求的复杂性,机器人磨削轨迹自适应较难,对操作人员的技能要求较高。同时,调试过程也需要花费大量时间和精力,以确保机器人的打磨动作和力控效果符合要求,这增加了编程与调试的难度和工作量。

工艺参数优化:不同的砂芯材质、形状以及打磨目标,需要相应地优化打磨工艺参数,如打磨速度、力度、工具转速等。确定合适的工艺参数组合并非易事,需要通过大量的试验和经验积累,以实现高效、高质量的打磨,同时还要保证在不同砂芯的生产过程中能够快速、准确地调整这些参数。